「目を離したすきに、何か飲み込んでしまったかも…」

そんな場面に直面したとき、飼い主としてどう対応すればよいのか分からず、不安や焦りでいっぱいになる方も多いのではないでしょうか。

犬の誤飲・誤食は、状況によっては命に関わるケースもあります。しかし、適切な対応と判断ができれば、愛犬を守ることができます。

この記事では、誤飲・誤食が疑われるときにチェックすべき症状や、受診の判断、危険な異物の種類、病院での治療内容まで、わかりやすく解説しています。

万が一の備えとして、ぜひ最後までお読みください。

獣医師 阿部透

犬が誤飲・誤食した際に飼い主が行動してほしいこと

異物や危険なものを誤って飲み込んでしまうと、内容や状況に応じて対応を誤ると、命に関わることがあります。

一瞬パニックに陥ってしまいそうになるかと思いますが、まず落ち着いて以下のポイントを順番にチェックしていきましょう。

1.症状をチェックしよう

犬が誤飲・誤食したときの代表的な症状として、以下のような症状が挙げられます。

・吐きたそうにする

・嘔吐する

・ぐったりしている

・痙攣(けいれん)している

・苦しそうな呼吸をしている

・よだれや泡が出ている

関連記事もチェック「犬の嘔吐・吐出」について

以下記事も合わせてご覧ください。

2.誤飲・誤食したものを確認しよう

犬の周囲をよく調べて、何を飲み込んだのかを可能な限り確認します。

飲み込んだものの種類や大きさ、形状、素材によって危険度や対応が大きく異なります。

食べ残しや破片が落ちている場合は、写真を撮るか現物を持って病院に行きましょう。何を飲み込んだのか候補を絞れると、診断がスムーズに進みます。

3.すぐ病院へ行くべき症状

以下の症状がある場合は緊急性が高い状態です。

様子見はせずに、早急に動物病院を受診しましょう。

・吐き続けている

・うまく吐けず口元を引っかいている

・ぐったりして反応が鈍い

・呼吸が荒く速い

・痙攣(けいれん)や震え

・口の中や舌が、白や紫っぽくなっている

このような状態は異物が気道を塞いでいたり、中毒でチアノーゼを起こしている可能性があります。時間帯によっては、夜間診療や救急病院の受診も検討したほうが良いでしょう。

4.様子をみてもいい場合

誤飲したものが小さな異物だった場合、便と一緒に排出されることもあります。

ただし、尖った異物で気道や食道に傷を負っていたり、誤飲・誤食したものの成分で中毒症状を起こす恐れもあります。基本的にはかかりつけの獣医師に相談するほうが良いでしょう。

5.やってはいけないNG対応

犬が誤飲・誤食した際に、独断で以下の行動を取るのは避けましょう。

・指や器具を無理に口の奥に入れる

・人間用の薬を与える

・逆さにするなど、自己流で吐かせる

尖ったものや刺激物、漂白剤など腐食性の薬品などは、無理に吐かせると食道や口腔を傷つけてしまう可能性があります。

また、無理やり口のなかに手を入れるのは、飼い主様のケガにも繋がる危険な行為です。

なんとか楽にしてあげたくなりますが、まずは愛犬と飼い主様の安全を確保することが何より大切です。落ち着いて現状を確認し、獣医師による処置を早急に受けましょう。

症状が出るまでの時間について

誤飲・誤食による症状があらわれるまでの時間は、以下のような条件で異なります。

・異物の種類

・形状

・大きさ

・犬の体重

・体調

・異物の位置

誤飲後すぐに異変が現れることもあれば、数時間から数日経過してから症状が出て、初めて気づくようなケースも。なかには数か月~数年前に起きた誤飲が原因で、閉塞などの深刻な症状が起きた症例も存在しています。

誤飲したことに気づいたら、たとえ症状がなくても一定期間は犬の様子を注意深く観察するとともに、すぐ動物病院に行ける準備をしておきましょう。

誤飲後、何日様子を見るべきか

犬の体格等によって誤飲したものが胃腸内に留まる時間は異なりますが、誤飲から24~72時間程度は特に注意して様子をみましょう。特に小型犬や子犬は消化が早いため、短時間で症状が出ることもあります。

目に見える症状がなくても異物が腸内で詰まっていると、数日後に以下のような症状がみられます。

・食欲不振

・悪心

・激しい嘔吐を繰り返す/慢性的な嘔吐・吐出

・便が出ない、または排便困難

・腹部の張りや痛みを感じる仕草

症状によっては命にかかわる事態も考えられるため、早急な処置が必要です。なかには数か月経ってから症状があらわれるケースもあるので、過去に誤飲したことがある場合は、特にこれらの症状に注意しましょう。

症状が出る時間別ケーススタディ

異物や危険物を摂取してから症状が出るまでの時間を、以下にまとめました。

・チョコレート

2~12時間以内に下痢、嘔吐、興奮、震えなど

・ネギ類(玉ねぎ、長ネギなど)

1日から数日で嘔吐や下痢など胃腸症状が出る可能性がある。中毒性貧血は1~3日以内にあらわれることが多い

・小石やプラスチック

摂取から症状が出るまで数時間~数日かかる場合がある

・尖った異物(骨片、プラスチック片)

比較的早期に嘔吐や出血の症状が出ることがある

これらはあくまで一例であり、犬の体質や年齢によって前後することもあります。誤飲が疑われる場合は、、すぐに獣医師に相談しましょう。

異物が体内に留まる時間の影響

異物が体内に長期間留まると、消化管を傷つけたり、閉塞や穿孔(せんこう:穴が開くこと)を引き起こす危険があります。

特に腸閉塞が起きた場合は、短時間で命にかかわる状態になることもあります。症状がなくても安心せず、誤飲が疑われる場合は早めに受診することが大切です。

誤飲後の排泄状況について

犬が誤って異物を飲み込んだ場合、便と一緒に排出されることがあります。

しかし、異物の種類や大きさによっては自然に排出されず、胃や腸に留まって重篤な症状を引き起こす可能性も。誤飲後は排泄の様子をよく観察し、異物が出てきたかどうかを確認することが大切です。

異物がうんちで出るまでの期間と注意点

犬が誤って飲み込んだ異物が自然に便として排出されるかどうかは、大きさや形状、素材、犬の体格や健康状態によって大きく異なります。

そのため、「〇cmまでなら排出できる」という明確な基準はありません。また、異物の種類によっては腸に引っかかったり、消化管を傷つけたりして命に関わる危険もあります。

一般的に、食べたものは24〜72時間程度で便に出ることが多いですが、異物の場合はもっと時間がかかる、あるいは出てこないこともあります。

誤飲が疑われる場合は、時間経過や大きさに関わらず、できるだけ早く動物病院に相談しましょう。

自己判断で様子を見続けることは避け、獣医師の診断・指示に従うことが大切です。

消化が可能な異物と無理な異物

犬が飲み込みやすい異物のなかには体内で分解・消化されるものと、消化できずに残るものがあります。誤飲・誤食の多い品目を、消化できるものとできないものにまとめました。

【消化が可能な異物】

・一部の食べ物

※食べ物であってもチョコレートやネギ類、ブドウなどは中毒症状を引き起こすため注意が必要です。

【消化が難しい、または不可能な異物】

・プラスチック製品

・金属類・電池

・石や砂利

・ゴム・シリコン製品

・大きめの布類や繊維

・骨の破片(特にとがったもの)

このような異物は胃や腸に残りやすく、腸閉塞や穿孔(せんこう:腸に穴があくこと)を引き起こすリスクがあります。犬自身が吐き出すケースもありますが、その際に食道や口腔に傷がついている可能性もあるので注意深く犬の様子を観察しましょう。

誤飲誤食で特に注意したい危険物質と中毒症状

犬が誤飲しやすい食べ物や生活用品のなかには、命にかかわる危険物質が含まれていることがあります。ほんの少量でも中毒症状を引き起こす場合があるため、これらの管理には注意が必要です。

チョコレートやネギなど有害な食べ物

犬にとって有害な食べ物の代表例として、以下のようなものが挙げられます。

・チョコレート

チョコレートに含まれるテオブロミンは、犬の神経や心臓に悪影響を与えます。嘔吐や下痢、震え、痙攣(けいれん)、不整脈、呼吸不全などを引き起こし、最悪の場合は命にかかわることもあります。

・ネギ類(玉ねぎ、長ねぎ、にんにく、ニラ)

ネギ類に含まれる成分は赤血球を破壊する作用があり、貧血や血尿、元気消失を引き起こすことがあります。加熱していても毒性は変わらないので注意が必要です。

・ぶどう

原因物質は明確に特定されていませんが、中毒症状による死亡例が報告されています。有害な成分が特定されていない以上、ジュースやお菓子といったぶどうの加工品(レーズンを含む)も避けるほうが良いでしょう。

・キシリトール

ガムやお菓子に含まれるキシリトールは、急性低血糖や肝障害を引き起こす可能性があります。また、嘔吐やふらつき、痙攣(けいれん)といった症状が現れることも。

キシリトールの中毒量は体重1kgあたり0.1g~0.5g程度とされています。

※市販のガムに含まれているキシリトール含有量が1粒あたり0.5g程度なので、摂取量が少なくても中毒症状が出やすいといえるでしょう。

おもちゃや観葉植物などの日常品

家庭内にある日用品にも誤飲しやすいものが多数あります。

・小さなゴム製やプラスチック製のおもちゃ

消化できずに胃や腸にとどまるので、嘔吐や元気消失、腹痛、便秘などを引き起こします。

胃や腸の閉塞へ発展すると、開腹手術が必要になるケースも。

・観葉植物

観葉植物には、犬にとって有毒な成分が含まれています。

▶特に危険な観葉植物の代表例

ポトス・アイビー・ポインセチア・ユリ科植物、アロエ、スパティフィラム

誤食すると口腔内の腫れやよだれ、嘔吐、下痢を発症するだけでなく、腎臓や肝臓に重大なダメージを残してしまうこともあります。

・タバコや灰皿の吸い殻

ニコチンによる中毒症状で嘔吐や興奮、ふらつき、重度の場合は痙攣(けいれん)や呼吸困難があらわれます。

ニコチン中毒は急性中毒のため、早急な対応が必要です。

また、ニコチンは酸性の状態で吸収されにくくなるので、タバコの誤飲がわかった場合、基本的には水分やフードを与えないでください。

誤飲や誤食による死亡例について

誤飲や誤食は消化器の閉塞や呼吸困難だけでなく、場合によっては死亡事故につながる可能性もあります。特に危険性が高いのは、以下のような例です。

・中毒性の強い食べ物

(チョコレート、ネギ類、ぶどうなど)の大量摂取・キシリトールを含む食物の大量摂取

・とがった異物で胃や腸に穴が開く(穿孔)

・大きな異物による腸閉塞や窒息

・タバコや薬品といった有害物質による中毒

誤飲・誤食は実際に現場を目撃していないケースも多く、原因を特定するまでに時間がかかることも珍しくありません。誤飲しやすいものをしっかり把握して、事前に片付けておくなどの対策を取ることが大切です。

誤飲誤食で注意したい病気「食道、胃、腸の閉塞」

犬の誤飲誤食において注意したい症状のひとつが消化器の「閉塞」です。ここでは閉塞が起きる原因や症状について解説しています。

食道、胃、腸の閉塞とは?

異物が消化管内の通り道を塞いでしまう状態を「閉塞(へいそく)」と呼びます。

閉塞が起きると消化液や飲み込んだものが正常に流れず、吐き気や腹痛、食欲不振などの症状が現れます。放っておいても自然に治ることはなく、閉塞の程度によっては、緊急の処置や手術が必要となるケースも。

特に犬の場合、プラスチック製品や布、骨の破片、おもちゃの部品などで閉塞を起こす事例が多数報告されています。

食道閉塞

食道閉塞は飲み込んだ異物が食道内に詰まり、通過できなくなっている状態です。

このような場合、以下の症状が現れることがあります。

・繰り返し吐く、または吐こうとしてもがく

・よだれが増える

・食欲不振

・首や喉を気にする仕草を見せる

食道閉塞は、比較的早く症状が出ることが多いのが特徴です。

放置すると炎症や穿孔(せんこう)、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)などの合併症が起きる危険があるため、早急に処置を受けることが大切です。

胃閉塞

胃閉塞は異物が胃の中にとどまり、幽門と呼ばれる出口を塞ぐことで発生します。

このような場合、以下の症状があらわれることがあります。

・食欲不振

・繰り返し吐く、または吐こうとしてもがく

・腹部の膨張感

・お腹あたりを痛がる

・元気がなくなる

処置が遅れると胃の粘膜が傷ついたり、腹膜炎や壊死へ発展する可能性もあるので早急に処置を受けることが必要です。

腸閉塞

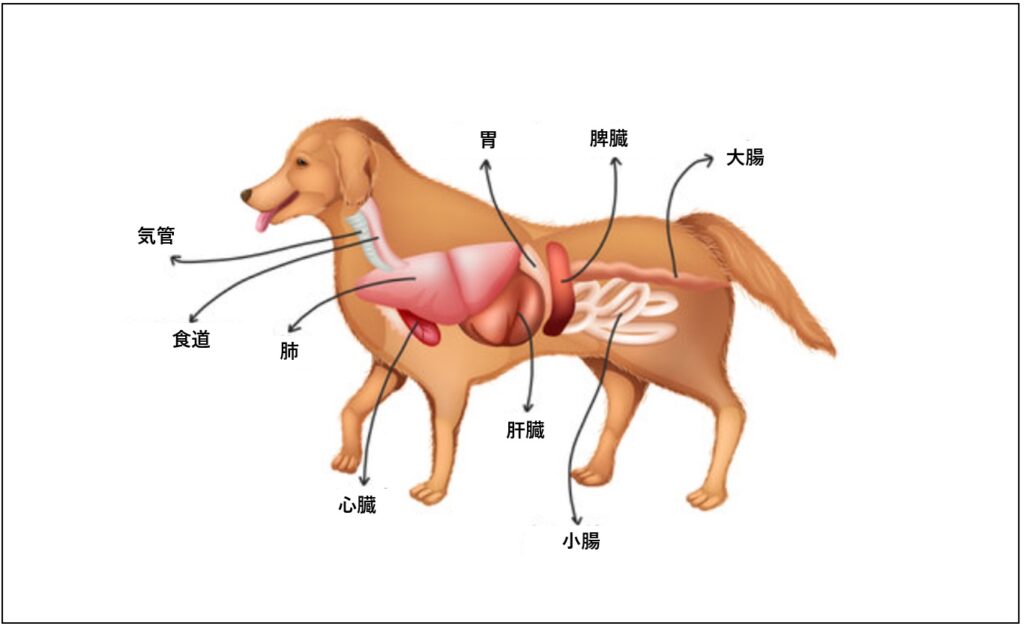

腸閉塞は小腸や大腸に異物が詰まることで、内容物が正常に流れなくなっている状態です。

腸閉塞は特に重篤化しやすいため、以下の症状がみられたら要注意です。

・数日間、便が出ない

・下痢が続いている

・お腹あたりを痛がったり、触ると硬く感じる

・吐き気や嘔吐

・脱水症状

・元気がなく、呼吸が浅い

腸閉塞は放置すると腸の血流が悪化し、腸管の壊死や腹膜炎を引き起こすことがあります。命にかかわる事態も考えられますので、早急に獣医師による診察を受けることをおすすめします。

犬が誤飲した場合の病院での検査・診断・治療方法

犬が異物を誤飲した可能性がある場合、病院ではさまざまな検査を行い「何を飲んだのか、飲んだものがどこに留まっているか」を確認します。

ここでは動物病院で実施される主な検査や診断方法、治療の流れについて解説しています。

診断法

まずは飼い主様から、状況を以下のような項目を詳しく聞き取ることから始めます。

・何を誤飲したか

・誤飲した時間

・その後の様子

飼い主様の「何かおかしい」という直感が、治療の助けになることも少なくありません。症状についてのメモや、吐いたものを持っていくのも良いでしょう。

検査には以下の方法が用いられます。

・視診・触診

・レントゲン検査

・超音波検査

・内視鏡検査

症状や異物の種類によっては、複数の検査を組み合わせて判断することもあります。

治療方法

誤飲が起きた状況や異物の種類、位置によって以下のような治療を組み合わせて行います。

▼催吐処置

薬剤を使って吐かせる方法ですが、尖ったものや危険物を飲み込んだ場合は行いません。

▼内視鏡による摘出

異物が胃や食道内に留まっており、サイズや形状が適している場合は、内視鏡を使って異物を取り除きます。比較的身体への負担が少ない方法です。

▼開腹手術

内視鏡で対応できない場合や腸閉塞など深刻な状況の場合は、外科手術によって異物を取り除きます。開腹手術を行った場合、術後の管理が必要になるため、入院期間も長くなる傾向があります。

▼投薬

軽度の場合や症状のコントロールを目的として、吸着剤や緩下剤などが処方されることがあります。

治療費用や通院について

治療費は、診察内容や治療方法によって大きく異なりますが、当院では以下のような費用体系になっています。

・診察料、X線・超音波検査

約2,000〜25,000円程度

・内視鏡処置

約100,000〜150,000円程度

・開腹手術+検査・入院

約200,000〜300,000円程度

上記は一例であり、動物病院や症状の程度によって変動します。また、入院や再診が必要な場合は、追加費用がかかることがあります。事前に費用や治療方針をよく確認することが大切です。

誤飲を防ぐための予防策

ここでは誤飲・誤食を防ぐために家庭内や散歩中に気をつけたいポイント、おもちゃやおやつの選び方を解説します。

家庭内の危険物の整理

室内には誤飲の原因となるものが多くあります。特に以下のようなものは、犬が触れない場所に保管することを心がけましょう。

・薬やサプリメント

・電池類

・布製品やタオル

・小さなおもちゃ

・輪ゴム、ひも類

・家庭用洗剤や漂白剤

・おやつやフードの袋

犬にとって有害な観葉植物も多くあります。

置き場所や種類の選定には十分注意が必要です。

散歩中の注意ポイント

外出時も誤飲には注意が必要です。特に以下のような場面で誤飲が起きやすい傾向があります。

・道端に落ちている食べ物のゴミ

・タバコの吸い殻

・石や木の枝

興味を示したものを、口に入れてしまう癖がある犬も少なくありません。リードを短めに持ち、犬から目を離さないようにすることが大切です。

おもちゃやおやつの選び方

犬用のおもちゃやおやつを選ぶ際は、以下の基準を意識することが大切です。

・犬の体格に合ったサイズを選ぶ

・壊れにくく、誤飲の心配が少ない素材を選ぶ

・噛みちぎれない構造のおもちゃを選ぶ

・おやつは一口で飲み込めるサイズにしない

壊れても気に入っているおもちゃを取り上げるのはかわいそうですが、ちぎれたゴムや布地を誤飲すると思わぬ事態に陥ることも。

特に飼い主様が不在時に遊ぶおもちゃを出しておく場合には、誤飲しづらい構造のものを選びましょう。

誤飲・誤食のよくあるご質問

Q1. 誤飲したか確信がないけど、病院に行くべきですか?

A. はい。異物の誤飲は目撃していなくても、元気がない・嘔吐・よだれなど軽い異変から始まることがあります。また、症状がなくてもあったものが探しても見つからない場合には誤飲してしまっていることもあります。少しでも心配な場合は、念のため動物病院に相談することをおすすめします。

Q2. 家にあるもので吐かせる方法はありますか?

A. 飼い主の判断で無理に吐かせるのは危険です。特に尖ったものや薬品類を飲み込んだ場合は、逆に症状を悪化させることがあります。自己流ではなく、必ず獣医師の判断を仰いでください。

Q3. 誤飲しやすい犬種や年齢はありますか?

A. 子犬や好奇心旺盛な犬種(ラブラドール、ビーグル、柴犬など)は誤飲リスクが高い傾向にあります。また、老犬でも認知機能の変化から異物を食べてしまうケースもあります。

Q4. どんなおもちゃなら誤飲しづらいですか?

A. 犬の口にすっぽり入らないサイズで、壊れにくい素材(天然ゴムや頑丈なナイロンなど)のおもちゃがおすすめです。与えっぱなしにせず、遊ぶ様子を見守ることも大切です。

Q5. 誤飲後に便で出た異物は、そのまま放置していいですか?

A. 異物が出た後でも、体内に炎症や傷が残っている可能性があります。念のため動物病院で確認してもらうのが安心です。異物はビニール袋などに入れて持参すると診察の参考になります。

まとめ|愛犬の異変を感じたら、すぐにご相談を

犬の誤飲・誤食は、ちょっとした油断からでも起こりうる、誰にでも起こり得るトラブルです。

目に見える症状がなくても、体内では異物が深刻な影響を及ぼしていることも少なくありません。

「大丈夫そうだから…」と自己判断せず、まずは落ち着いて様子を観察し、少しでも不安があればすぐに獣医師に相談しましょう。

早期発見・早期対応が、愛犬の命を守る最大のカギです。

【迷ったらすぐに】東中野アック動物医療センターへご相談ください

当院では、誤飲・誤食による検査・診断・処置の実績が多数あります。

内視鏡対応や緊急外科にも対応しており、「誤飲・誤食かもしれない」と思ったらすぐにご連絡ください。

当院では誤飲・誤食の検査・診断・初期処置を行い、必要に応じてグループ病院と連携し内視鏡処置や緊急外科にも対応いたします。